- 新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司

- 服务热线:0906-8782506

- 服务热线:0906-8782506

1969年1月8日上午,到乌鲁木齐把我们接到可可托海来的矿务局干部毕桂文(当时我们这些到可可托海的同学唯一能知道姓名的可可托海矿务局的干部),来到我们在河南天桥附近的住处,通知我们下午到矿务局河北俱乐部开会,届时他会来接我们,请大家相互转告,既是欢迎会,也是分配会,不要落下人。

吃过午饭不一会儿,毕桂文同志就来了,他把我们带到了河北俱乐部小会议室。此时会议室里的人还不多,毕桂文和已经落座的人搭讪着。只听到一位同志对毕桂文说:“老毕,这次让你去接学生,是对路子了。你是沈阳人,和沈阳来的学生语言通,好交流。”其实这位同志哪里知道,来的这29位同学中只有少数几位家是沈阳的,绝大部分来自全国各地。话音刚落,又走进来一位40多岁模样的中年人,不知谁喊了一句:“牛头来了”,又复一句“老牛,来这里坐!”那边又有一位叫着:“黑子,坐这儿来。”就这两声,把我的视线吸引了过去,我知道喊的是某人的外号。那人坐下的地方离我很近,我细细看他确实挺黑,我想这大概是“黑子”的来源吧。其实叫他“老牛”“牛头”我也猜出一点,因为当时是文革,新疆基本分两大派——三新派和三促派,三新派又被称为“老牛”,我想他肯定是三新派。不出所料,可可托海的三新、三促两大派就在这个欢迎会上“干”了起来,相互指责对方是破坏大联合的罪魁祸首,好在军代表能压住阵,很快平息了下来。军代表王生康(当时不知其名,后来才知道的)对大家来可可托海工作表示热烈欢迎,希望同学们能认真接受好工人阶级再教育,他又宣读了些保密要求,会议就结束了,时间很短。但这个被人叫着“黑子”“牛头”“老牛”的人却在我的脑海里留下了深刻的印象。

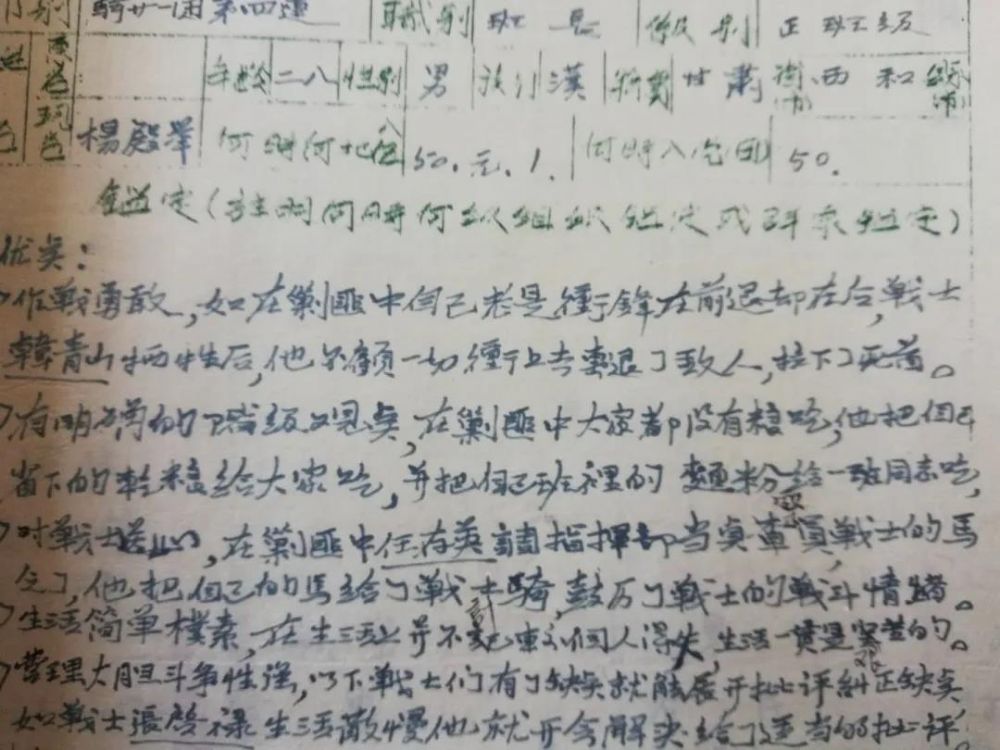

1969年4月,可可托海矿务局革命委员会成立,随之各单位的革命领导小组相继成立,担任一矿革命领导小组组长的杨殿举正是这位“黑子”“老牛”。后来大家主要称呼他为“杨黑子”,足见无论工人还是干部对他都变得亲近了许多。那以后的几十年,虽然没有直接在一起共事,但我们的接触多了起来,我发现他说话直率、办事认真、工作踏实、艰苦朴素、以身作则,不趋炎附势、有独立观点、服从真理,是对党和可可托海建设事业鞠躬尽瘁的一头老黄牛。

杨殿举的努力使他逐步成长起来,1958年被任命为可可托海矿务局扎河坝煤矿矿长。

扎河坝离可可托海近120公里,寸草不生,是真正的戈壁滩。1958年大炼钢铁时在这里建了两座高炉,炼铁还炼焦,当时这里还不叫煤矿,叫煤铁厂。因为众所周知的原因,炼铁炼钢没有获得成功,上天却意外地赐给了可可托海一座煤矿,虽然储量不大,大约只有700万吨左右,但足以维持可可托海矿务局相当长一段时间对煤的需求,为解决可可托海居民和生产用煤问题提供了一个渠道,从此也不用再伐木做燃料了,绿地得到了保障,森林资源得到了保护。扎河坝煤矿是井下开采,应该说比可可托海3号脉竖井开采难度大。3号脉仅遇到渗水的问题,扎河坝不但有地下涌水的问题,还有井下瓦斯的问题。组织上把富有采矿经验的杨殿举派去正是对他能力的认可。

创业是艰苦的。煤层水平倾角约40度,初期因为没有贮煤仓、卷扬机,也没有机械化提升煤的工作斜井和大型柴油发电机,斜井打下去产出的煤,都是靠煤矿工人用羊皮袋一袋袋从井下背上来的。虽然开掘水平比较浅,但是人工将煤沿着近60米长的斜坡道背上来,还是十分费劲的。我去煤矿时已开到五水平,比初期深了许多,仅上下班在不负重条件下爬个井都会累得气喘吁吁,中间必须歇息。杨殿举身为矿长,更是身先士卒,经常和工人师傅们一起背煤,工人同志留多少汗水,他也留多少汗水,他的这种以身作则、带头吃苦的精神感动了不少工人师傅。对采煤这个危险性很高的工作他总是细致周到,瓦斯、涌水、完成生产任务都是他每天要考虑的问题。正是因为他的尽心尽职,在他任职的这些年间,安全工作还是搞得很好的,生产任务也年年完成得很出色,多次受到矿务局党委和行政的表扬。时隔60多年的今天,一些健在的煤矿老工人回忆起这些往事时,无不称赞这位勤奋创业的老矿长,敬佩他为可可托海的成长、发展、壮大做出的贡献。

煤矿除了工作条件艰苦外,生活条件也极其艰苦。住房基本都是干打垒的墙,房顶大都只是用一些树枝、苇子、油毡纸等盖上,再抹上草泥巴。开始大家都吃食堂,后来慢慢建了一些能供带家属住的房屋,但也极其简单。煤矿缺水,生活用水要到离扎河坝9公里的良种队(乌伦古河边)去拉运。为省水,井水排水被用来洗澡,每次洗完澡头发像“擀毡子”,浑身发痒不舒服。商品供应靠二矿的矿贸售货员刘万禄十天半月左右配送一趟。然而煤矿的职工在他们领头人杨殿举的带领下,不畏艰难,成功地把煤矿从原始的采矿条件一步步推向机械化、半自动化与自动化的。强将手下无弱兵,在杨殿举任矿长的岁月里,煤矿生产逐年发展,工人思想稳定,出现了长期扎根煤矿工作的同志,如上世纪五六十年代的陈先甲、杜清斌、赵兴泰、马同生、李国祯等等,七八十年代乃至九十年代后的年轻采矿职工就更多了。马同生、李国珍这些同志为结束职工步行上下井而变为乘矿车上下井做出了突出的贡献。

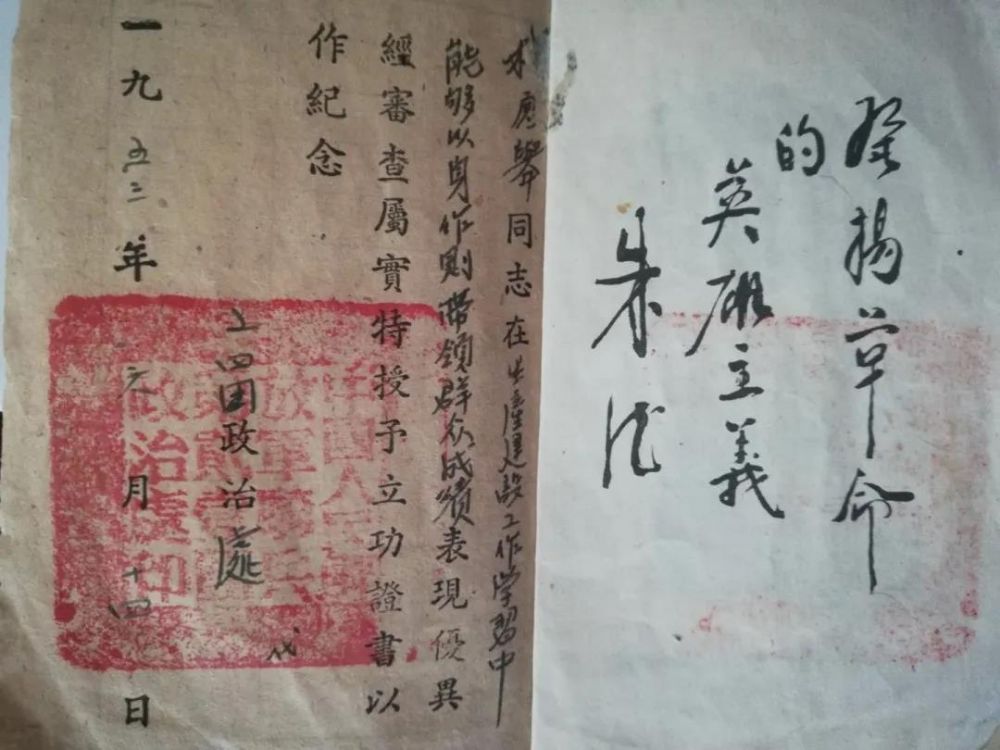

杨殿举从一名人民解放军优秀战士转身为一名懂专业知识的产业工人,进而带领一班工人实施矿山采矿的工业生产,使他十分懂得感党恩,当国家遇到困难,他毅然决然带头响应,牺牲小家保国家。

1962年,国家面临着三年自然灾害和工作中出现的一些问题,经济十分困难,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,一些企业关、停、并、转,一些像可可托海矿务局这样重要的单位(当时并不知道矿务局的生产和国家“两弹一星”的关系,这些都是高度机密)也要裁员。杨殿举义无反顾带头精简了自己的爱人。

杨殿举的爱人王秀英,1938年7月10日出生于甘肃省西和县,1956年5月和杨殿举结婚,并随同来到新疆可可托海矿务局,成为一名选矿厂的工人。杨殿举忙于工作,根本顾不上家,王秀英不但要上班,还要操持家务。1958年,他们有第一个孩子时,王秀英不过20岁,一天下班她急着赶回家生火做饭,拖着爬犁,上面放着尚在襁褓中的4个月大的孩子,茫茫风雪,颠颠簸簸,走出几百米后他发现爬犁有些不对劲,回头一看爬犁上的孩子没有了。当时她快吓瘫了,因为当时社会比较乱,加上野狗、野狼之类的危险,这位年轻的母亲不敢想。她沿着来路找啊找,那时的道路没有现在的照明,她就着不明亮的自然光线细细找寻,终于孩子找到了,安然无恙,这位母亲欣喜若狂。工作上,这位来自农村的年轻小媳妇积极肯干,表现也十分出色,1959年她随杨殿举调到煤矿工作,干总务。当她被丈夫列入精简名册,从一名国家的正式职工变成一名家属时,她才25岁,正是为国家、为企业出力的年龄。而杨殿举对待其他同志家属的精简问题却慎之又慎,认真履行着一名党员干部的职责。

杨殿举在物质待遇上从来都往后退,评先进也好,调工资也好,即便他完全符合条件,也总是把机会留给别人,他的这种高风亮节感动了和他一道共事的许多人。

文化大革命来了,煤矿正常的生产管理受到了冲击,杨殿举靠边站了。一些受到迫害的工程技术人员,像舒荣桂、苏允恭、蒋世祥、潘春文、陈谆诗、刘灏、向恺星、耶里捷夫等,包括后来大批机关工程技术人员来到了煤矿,这些人成为保障煤矿安全生产的重要力量。虽然他自己已发挥不了太多作用,但看到煤矿健康稳定的运转,杨殿举也甚感高兴。

1969年4月,可可托海矿务局革命委员会成立,紧接着各个单位的革命领导小组相继成立,杨殿举担任了一矿革命领导小组组长,担负着一矿党政的全权工作,一矿的生产开始步入正轨。

1973年,老干部回到可可托海,成立了基建生产会战指挥部,以王从义为首的老干部重新回到了矿务局各级领导岗位上,杨殿举被任命为安全防尘科科长(后又改名为安全环保科)。安全科是局属一个大科室,所管辖的工作内容十分广,包括生产安全、工业卫生、职业病防治、厂区及露天矿的粉尘测定、有害气体的测定、井下通风、防尘、支护,还有煤矿瓦斯的检测、选厂尾矿坝一系列数据的测定和放射性的测定(主要针对8766选厂精选最后阶段和成品库03号精矿库)等等。除了海子口大坝的观察隶属于矿务局机动科专门的监测机构——大坝观测小组以及3号脉露天采场边坡的稳定性观测隶属于局地测科的边坡观测小组外,局里其它所有涉及安全、防尘、环保的工作都由安全科管,工作任务之重可见一斑。

杨殿举之前的局安全科长曾是唐复春、陈谆诗,都是受过高等教育、有着深厚的理论功底,分别毕业于东北大学和中南大学。杨殿举努力学习,在克服文化知识和理论知识不足的情况下,把全局的安环工作搞得非常出色。

上世纪五六十年代,由于对粉尘的危害认识不足,再加上可可托海的严寒,打水钻工作是做得不够的,不少工人兄弟得了矽肺病,杨殿举本人就是受害人之一,所以杨殿举任科长以后,特别注重这方面的防治,在他任职的近8年中,对接触过粉尘的职工进行了普查,对查出的职业病患者给予了应有的治疗,对重症者安排了歇工休息,职业病人数患病人数大大减少。

早在1970年03号百日大会战时,我当时是一名采矿工,在会战现场——我经常见阿吐拜、杜发清、陈谆诗、唐复春、刘灏、于海鹏等这些矿务局重量级的采矿技术人员,为了抢出产品,完成国家追加的03号任务,现场的激烈讨论,大家坚决不同意回采那些富含03号的矿柱,第一是确保安全,第二是为今后的继续开采留下一个好条件。

1970年03号大会战结束后到1972年10月,大约两年时间,我一直在矿务局二矿9号山工作,起先是搞野外采矿,主要是手选03号。打钻、放炮、手选、清砂、推矿车、一条龙的工作都得干,仅爆破是协助班长阿登拜干。矿务局革委会对我们这个矿点的安全工作很重视,经常组织有关人员组成安全检查组来检查工作,检查我们是否还打干钻、是否佩戴安全防尘口罩、检测工作面的粉尘浓度等。作为检查组成员之一的杨殿举检查得总是那么认真,告诫我们应该注意的事项。后来我们在山上建了一个小重选厂房,重选03号粗精矿,再拿到二矿小选厂进一步加工。选厂建成不久,局安全检查组又一次来9号山检查工作,检查不久,9号山就停了,原因是9号山水中放射性氡气含量超标,另外葡萄球菌、大肠杆菌、产气夹膜杆菌也大大超过饮用水标准。虽然选别效果不高、工艺设备简陋,但建一个小选厂,花了不少人力、物力、财力,停了有些可惜。但杨殿举坚决主张叫停,他认为与有限的经济损失相比,工人的生命健康才是头等大事。

在杨殿举任安全科长的那些年里,他的足迹踏遍了可可托海的山山水水,一矿、二矿、四矿、五矿、煤矿、云母厂、8859、8766、中心试验室选矿试验组、成品库、岩芯库、技术检查科、选矿厂技术质检站、03号精矿库、8766尾矿坝、炸药库,没有他不去的地方。凡是不符合安全规范和做得不够的地方,他都要去尽快改正。工作的责任心和经常深入基层的劳累,使他原本就不怎么好的身体状况变得更加虚弱。

他的身体本来挺强壮的,可由于年轻时在井下从事高强度采矿工作,接触粉尘多,使他患上了矽肺病,这种病在年轻时不怎么显现,但潜移默化发展,等发现时一般就到了二期乃至三期,身体很快会垮掉。矿务局不乏不到30岁就因三期矽肺病而去世的,如自治区先进个人杜存起等。杨殿举任职后期,我常感觉到他总是气喘,这实际是呼吸量不足引起的。他到8766检查工作时,一个不大的坡走下来就已气喘吁吁了。我问杨科长你怎么了,怎么这么喘,他说没事,我怀疑他有矽肺病,可是他不予以证实。他是瞒着病情在工作啊!

正是他的这种无私忘我,带出了出色的安全科团队,像张春茂、李铭、刘绍礼、李宗喜、史玉清、祝玉兵、蒋世祥、王介良、张兴业、热哈提,年轻的有郑华森等不少人员,都是好样的同志。

1980年,杨殿举光荣退休了,退休后我遇见他,他说:“小肖,我退休了,其实我还想干,文革耽误了我们太多的时间,我们欠职工的太多了。”

杨殿举有四个孩子,三儿一女。由于要求严格,孩子们从小生活简朴。在他们的记忆中,父亲从来都是早出晚归的,穿的永远都是工作服,休息日也见不到他的踪影。唯有小时候,或国庆节的时候,才能看到父亲在家,帮着妈妈修菜窖、下冬菜。因为那时候,全可可托海的职工都在忙这个事。等到孩子大一些了,这些活都成了孩子们的事了,包括到煤场买煤拉运回家、到柴禾场买柴禾拉运回来,都是妻子和孩子的事。

杨殿举把心思全扑在工作上,这种对工作认真负责的态度也影响着日后孩子的成长。老大杨晋国是从8766和疏干队走出来的工人,当年在选厂和喀拉通克铜镍矿打水井时就给我留下了深刻的印象,他吃苦耐劳、不怕苦累,一步步成长为喀拉通克铜镍矿矿长。老二杨进保子承父业,上世纪八十年代在煤矿工作,由于表现出色,后来担任了煤矿副矿长、可可托海稀有公司领导和有色集团公司退管中心的总支书记。老三杨晋忠是一名光荣的武警战士、干部。小女儿杨进卫工作上也是踏实努力,做人低调。

1987年仲夏,可可托海矿务局组织离退休职工到喀拉通克铜镍矿参观,当时由于铜镍矿正处筹建期,条件差、资金紧张,对于老同志的招待也没做什么特别的准备。我和老前辈李玉龙、杨殿举交谈时一再表示歉意,两位老前辈说,这比我们刚到可可托海时的条件好多了。李玉龙前辈说:“肖柏阳,你们一定要牢牢记住像安桂槐书记、王从义局长那样的把矿务局搞上去的老前辈,不要辜负老同志们的期望。今天你们接待得已经很好了,再说我们不是为吃而来,是为看到矿务局的发展前景而来的。”杨殿举则语重心长地说:“小肖,矿务局把建设铜镍矿的重任交给你们,你们责任重大啊,矿务局的翻身就靠你们的努力了,多少年轻人的就业就靠你们建的这个矿了。我当初不想退休,还想为矿务局大干,但是国家给了让娃娃顶替我们工作的好政策,为了娃娃我们退了。你现在官做大了,管的钱也多了,一定不能想到占国家的便宜啊!今天这样简单地接待非常好,就要这样干,要把钱用到最需要的地方。”30多年过去了,前辈们这些语重心长的教诲至今留在我的心上。

杨殿举因矽肺病,晚年生活受到很大折磨。2000年我的老伴在有色公司医院住院,杨殿举就住在对面的病房,此时他吸着氧气,呼吸十分困难,人已消瘦得不成人形。我透过门上的小玻璃窗看着他,这就是昔日的老黄牛吗?这个为矿务局的事业鞠躬尽瘁的老黄牛怎么变成了这个样子?我心情沉重,感慨万千。为了不打扰他,我只进病房看过他一次,其余时间都是隔着门上的小窗户看看他,不忍心打扰他。

2001年9月6日,杨殿举走了,在坚强地与病魔做了长期斗争后走了,一名坚强的解放军老战士走了,一名剿匪的勇士走了,一名优秀的产业工人走了,一名深受大家爱戴的领导走了,许多人来为他送别,他永远活在了可可托海人的心中!

上一篇:我在可可托海等你